「渋川親水公園」を起点に引佐町渋川を周回した後編です。

「枯山(かれやま)」から下山して秋葉街道旧宿場の「川宇連」に入る手前に「川宇連不動滝」がありました。

滝といっても小さなものでしたが、この緑に包まれた癒しの雰囲気が最高でした。

清流で顔を洗わせていただき気持ちよかったです。

愛知県との県境まで急坂(舗装路)を登っていきます。

渋川鳳来線(県道298号)と合流して県境を越えた地点から西側がまだ歩いたことのないルートであり、浅間山と鳶ノ巣山の間を繋げることになります。

GPSで記録した経路で県境の稜線から少しずれているのがわかりますが、この区間には明確なルートはなさそうです。

強引に歩くならば季節を考えなければならないでしょう。

いくつか林道の枝道に入ってみましたが、踏み跡を見つけられませんでした。

カモシカは今まで何度も遭遇し、じっとしていて動かないので撮影しやすいのは経験済みなのですが、野生動物ゆえどう動くかわからないので緊張しました。

刺激しないように距離を維持しながら様子をみるしかありません。

てっきりすぐに山の中に入ると思いきや、私と同じ道を同じ方向へ歩き出しました。

最初はのんびり、徐々に足を速めて見えなくなりましたが、次の分岐点近くまで先導してくれたようです。

大型犬をノーリードで散歩させているような錯覚をしました。

この道を「カモシカロード」と名付けたいと思います。(あくまで個人的に)

7月に渋川寺野から浅間山(せんげんさん)に登った際に使ったルートに向かいます。

今回は浅間山には向かわず、反対側にあった県境の稜線を歩きます。

ルートの状況がわからなかったので、下の林道で西に向かい、稜線歩きで東に戻ることになりました。

画像の三角点から東側は倒木があったり踏み跡は不明瞭になったり少し荒れていましたが、県境の稜線歩きは私好みです。

この三角点のあるピークにも是非山の名前が欲しいところです。

再び林道に下りてからは、渋川寺野へ狭い舗装路の坂道(林道浅間線)を下っていきました。

戦国時代の元亀天正(1573-1575)の頃、長篠合戦に参加した武士たちがここで血刀を洗ったと伝えられているそうです。

直笛山宝蔵寺は「ひよんどり」(火踊り)の会場です。

ここで行われる火踊りは、渋川親水公園にある「からくり人形館」で見ることができます。

あの「ひよんどり」がここで行われるのをイメージすると感無量になりました。

からくり人形によって行われる「ひよんどり」は是非観ていただきたいものです。

毎日自動で定刻に動き出します。

暦の上では秋でも、あまりに良いお天気で桜が勘違いして咲いていました。(不時現象)

この時期になるとよくニュースになることですが、この地で見られたことに喜びを感じました。

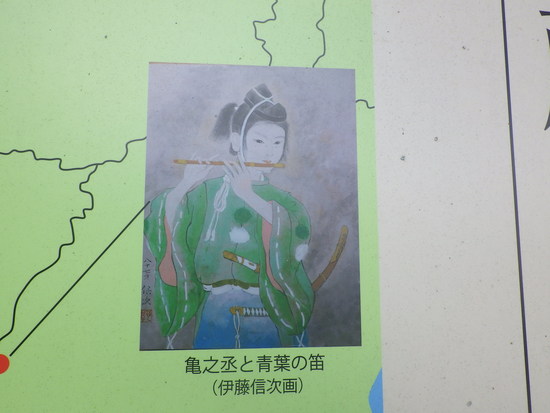

前回前知識なくこの地を訪れ、案内看板を見てとても興味を持った「青葉の笛の里」と「ひよんどり会場」を見て周り、今回の山行を終えました。

良い山行のあとはしばらく余韻に浸れ、また歩きに行きたいと強く思います。

「枯山(かれやま)」から下山して秋葉街道旧宿場の「川宇連」に入る手前に「川宇連不動滝」がありました。

倒木も味がある「川宇連不動滝」は癒しの空間

滝には不動明王が似合う

滝といっても小さなものでしたが、この緑に包まれた癒しの雰囲気が最高でした。

清流で顔を洗わせていただき気持ちよかったです。

GPSコース図(反時計周り)

都田川源流が美しい里

愛知県との県境まで急坂(舗装路)を登っていきます。

渋川鳳来線(県道298号)と合流して県境を越えた地点から西側がまだ歩いたことのないルートであり、浅間山と鳶ノ巣山の間を繋げることになります。

トビの巣山⇔浅間山 いよいよ結ぶ

左右にあるはずの稜線ルートは不明

GPSで記録した経路で県境の稜線から少しずれているのがわかりますが、この区間には明確なルートはなさそうです。

強引に歩くならば季節を考えなければならないでしょう。

いくつか林道の枝道に入ってみましたが、踏み跡を見つけられませんでした。

ススキが覆う道を進むと・・・

カモシカがいてびっくり!

お互いに様子をうかがう

カモシカは今まで何度も遭遇し、じっとしていて動かないので撮影しやすいのは経験済みなのですが、野生動物ゆえどう動くかわからないので緊張しました。

刺激しないように距離を維持しながら様子をみるしかありません。

やがて前を歩いて先導しだした

てっきりすぐに山の中に入ると思いきや、私と同じ道を同じ方向へ歩き出しました。

最初はのんびり、徐々に足を速めて見えなくなりましたが、次の分岐点近くまで先導してくれたようです。

大型犬をノーリードで散歩させているような錯覚をしました。

この道を「カモシカロード」と名付けたいと思います。(あくまで個人的に)

浅間神社(浅間山)の登山口を目指す

7月に渋川寺野から浅間山(せんげんさん)に登った際に使ったルートに向かいます。

今回は浅間山には向かわず、反対側にあった県境の稜線を歩きます。

ルートの状況がわからなかったので、下の林道で西に向かい、稜線歩きで東に戻ることになりました。

2021/07/17

545.7mの三角点 山名が欲しい

画像の三角点から東側は倒木があったり踏み跡は不明瞭になったり少し荒れていましたが、県境の稜線歩きは私好みです。

この三角点のあるピークにも是非山の名前が欲しいところです。

再び林道に下りてからは、渋川寺野へ狭い舗装路の坂道(林道浅間線)を下っていきました。

ちょっと怖い「血洗井戸」

戦国時代の元亀天正(1573-1575)の頃、長篠合戦に参加した武士たちがここで血刀を洗ったと伝えられているそうです。

林道浅間線起点に開通記念碑

振り返って 左 644m浅間山 右が545.7m三角点の山

寺野六所神社は青葉の笛の里:画像クリックで説明書き

直笛山 宝蔵寺:画像クリックで説明書き

直笛山宝蔵寺は「ひよんどり」(火踊り)の会場です。

ここで行われる火踊りは、渋川親水公園にある「からくり人形館」で見ることができます。

あの「ひよんどり」がここで行われるのをイメージすると感無量になりました。

渋川親水公園のからくり人形館

からくり人形によって行われる「ひよんどり」は是非観ていただきたいものです。

毎日自動で定刻に動き出します。

さくらが咲く!?渋川寺野で

暦の上では秋でも、あまりに良いお天気で桜が勘違いして咲いていました。(不時現象)

この時期になるとよくニュースになることですが、この地で見られたことに喜びを感じました。

前回前知識なくこの地を訪れ、案内看板を見てとても興味を持った「青葉の笛の里」と「ひよんどり会場」を見て周り、今回の山行を終えました。

良い山行のあとはしばらく余韻に浸れ、また歩きに行きたいと強く思います。

枯山から見る鳶ノ巣山